こんにちは、AX研究室の入澤です。ついに、待望の GPT-5 が登場しました!

本記事では、「何がどう進化したのか?」そして、「OpenAIが目指すAGI(汎用人工知能)の実現に、どれだけ近づいたのか?」について、簡単にご紹介していきます!

こんにちは、AX研究室の入澤です。ついに、待望の GPT-5 が登場しました!

本記事では、「何がどう進化したのか?」そして、「OpenAIが目指すAGI(汎用人工知能)の実現に、どれだけ近づいたのか?」について、簡単にご紹介していきます!

AX研究室の庄内です。

会話での迷子

大規模言語モデル(LLM)とチャットしていて、ちょっと会話が長くなると、「あれ?なんか話が噛み合わなくない?」って感じることありますよね?なんか、意図がうまく伝わっていないような・・・

最新の研究論文を見ると、どうやらそれ気のせいじゃないみたいなんです。今回は、そのLLMが指示を一気に受け取るのと、会話みたいにちょっとずつ受け取るので、どうパフォーマンスが変わるのか、その理由について紹介したいと思います。LLMともっと上手に付き合うためのヒントになれば幸いです。 続きを読む

あと一週間、E資格の試験日が近づいてきました。(※週末ブログタイトル変更しました)

試験日が近づくと業務が忙しくなる法則が発動していて、なかなか勉強できません(できない子の言い訳)。

しかも、もう生成AIナシでは仕事ができなくなってきた今日この頃、E資格の意義すら微妙になってきていることもあってヤル気がゲンナリです。

今までは受けないという選択肢を行使していましたが、そろそろ研修の有効期限が切れるので、ヤバい感じです。

そうこうしているうちにシラバス(試験内容)も変わっていて、「何が出るのか?!」すら怪しくなっています。(固有値計算とか出題範囲外らしいよ)

こんな時は分厚い本を読むより生成AIに聞いた方が確実だよねということで、シラバスの単語で、確認用の問題を作成してもらいました。

続きを読む

こんにちは!エコモットでIoT・AI・DXコンサルティング営業をしている本間です。

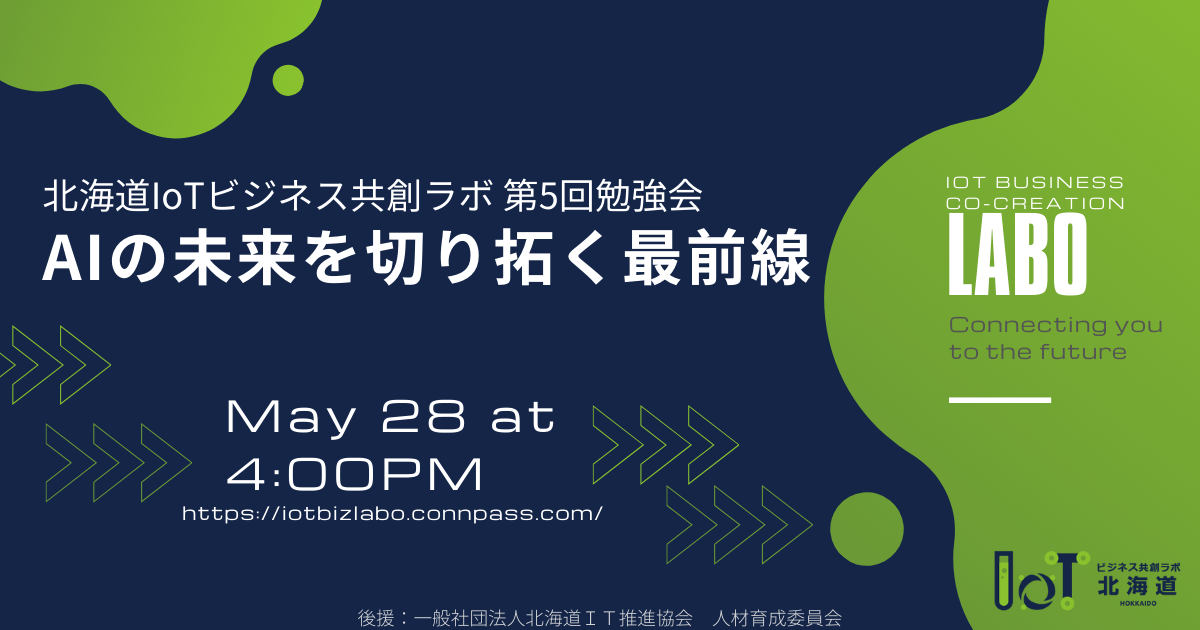

今回、エコモット株式会社が幹事企業を務める「北海道IoTビジネス共創ラボ」ではITの最前線を走る専門家たちが、最新のAI動向と将来の産業応用について解説する勉強会を企画しました!

AIの驚異的な進化により、産業のあり方が大きく変わろうとしています。

「どうやってAIをビジネスに統合すれば良いのか?」という疑問を抱えている方も多いと思います。

そして、その答えは、最新のAI動向を理解し、それを自社に応用することにあると当社は考えます。

この勉強会は、AI技術の最新動向と将来の可能性を、第一線で活躍する専門家たちから学べる絶好の機会です。

こんにちは、データアナリティクス部のフバチ・ロベルトです。故郷ポーランドでは既に雪が溶け、日増しに暖かさを感じられるようになりました。以前、有機化合物の合成に携わっていた会社での経験が思い起こされます。その会社は安全を考慮して人里離れた森林に囲まれた丘陵地帯に位置しており、四季折々の風景の変化を楽しむことができました。冬は雪に覆われた裸の木々が特徴的で、春が訪れると、新緑が眼前に広がり始め、さまざまな色が混じり合います。夏になると、緑が深まり、秋には様々な色へと変わりゆく様子が、まるで絵画のようでした。

有機合成の分野では、主な目標の一つは、既存の有機化合物をより効果的に生成する新しい方法を開発することです。また、特定の望ましい性質を持つ新しい化合物を設計することも重要です。これを達成するためには、新しい化合物の分子構造をデザインし、それに適した合成方法を開発する必要があります。

続きを読む

こんにちは!エコモットでIoT・AI・DXコンサル営業をしている本間です。

ChatGPTなどの生成AIを使っても、なかなか思ったような結果が得られず困っていませんか?

OpenAIが公開している公式ガイドから、わたしがいつも意識している、より良い結果を得るための6つの重要なコツを紹介します。

このガイドを参考にすれば、ChatGPTなどの生成AIを上手に活用できるでしょう。

データアナリティクス部の庄内です。

GTC基調講演、観ましたか?マルチダイ時代へ突入ですね・・・

今月だけでもAnthropic社がChatGPT超えのClaude3を発表したり、イーロン・マスク氏率いるxAIもLLM「Grok-1」をgithub に公開する(月曜日)など、巷は生成AIの話題で持ち切りです。

しかし、世の中にはこの流れと無縁な人も結構いるようで、最近同年代の方々と話してもほとんど使っていないとか1年前に使ったきりとかで全く活用していないみたいで悲しくなります。

そんなおじさんを救いたい!そんなモチベーションでこの記事を書いてみました。

※一線を越えてもらうことが目的なので、スゴ技とかは出てきません(アシカラズ)

データアナリティクス部の入澤です。

2022年以来、ChatGPTをはじめとするいわゆる「生成AI」の話題が世間を驚かせています。先月(2月)15日には、OpenAIから動画生成AI(テキストから動画を生成する)「Sora」が登場し、その衝撃的な生成能力には恐怖すら感じます。

ところで、皆さんは有料版ChatGPTを利用していますか。

ご存じの通り、有料版ChatGPTは高い文章生成能力を持っていますが、さらに画像も入力・生成することが可能です。画像とテキストのように異なるデータを扱えるモデルをマルチモーダルAIと呼び、現在多くの注目を集めています。

そこで今回は、動画とテキストを扱えるマルチモーダルAIを使い、簡単な動画認識をしてみようと思います!

画像処理は、化学、製薬、食品産業などのさまざまなプロセスを理解するために適用できる強力なツールです。画像分析は、多相システムで発生するプロセスの場合によく使用されます。 多相システムは、分散相と連続相の少なくとも 2 つの相で構成されます。 分散相は通常、連続相中に懸濁した液滴または粒子 (固相) の形で存在します。 一方、連続相は液体または気体である可能性があります。 このような多相系には、例えば、エマルジョン(別の液体中の液体の液滴)、サスペンション(液体中の固体粒子)、エアロゾル(気体中の液滴または固体粒子)などが含まれます。多相系で起こるプロセスの例としては、結晶化 (溶液からの結晶の形での化合物の沈殿)、触媒反応 (触媒が固体粒子上に配置された場合)、エマルションの作成 (2つの相互に不溶な液体)またはでんぷんの糊化などがあります。 画像解析により、多相システムの構造をより深く理解できるようになり、プロセスの最適化や強化だけでなく、プロセスのより適切な制御も可能になります。画像解析の一般的な目的は、分散相の液滴または粒子のサイズ分布を見つけることです。 それにもかかわらず、分散相の形態学的特徴 (粒子の形状など) を決定することも重要です。 物体検出用の人工知能モデルの最近の急速な開発により、検出された物体の画像を構成するピクセルを非常に正確に分離できるようになりました (画像セグメンテーション)。 これらの孤立したピクセルは、オブジェクトの形状を表すマスクを形成します。 このオブジェクトが単なる分散相 の粒子(または液滴) である場合、マスクはこの粒子のサイズと形状に関する情報を提供します。 したがって、AIモデルは産業用画像解析に有用と考えられます。 さらに、これらのモデルの使用は簡単に自動化でき、分析時間が短縮されることが期待されます。この導入の最後に、このタイプの写真は通常、似ている形状と外観を持つ同様のオブジェクトで構成されていることを言及する価値があります。 ただし、画像にはかなりの数のそれらが含まれている可能性があります。

このブログでは、データアナリティクス部フバチ・ロベルトが、固体粒子または水滴を含む画像の分析に関する文献の短いレビューを紹介します。 さらに、でんぷん顆粒写真の分析について説明します。

はじめまして、クラウドソリューション開発部 新卒1年目の寺谷です。

最近、AI技術が急速に進化し、私たちでも簡単に利用することができるようになりました!

その中でも私が注目しているのは、情報を入力するだけで画像を生成する「Novel AI」と、質問に答えてくれる「Chat GPT」などのAI技術です。

「Novel AI」は、与えられた文章やキーワードに基づいて、小説やイラストを自動生成する能力を持っています。これにより、アイデアの視覚化やデザインの支援、仮想世界の構築など、さまざまな分野で活用できそうですね。

一方、「Chat GPT」は、自然言語処理技術を駆使して、ユーザーの質問や要望に対して自然な会話形式で応答することができます。これにより、様々な情報や知識をわかりやすく伝えることが可能になり、教育や情報検索などの分野で重宝されています。

私自身も、仕事の際に分からない点があれば、Chat GPTをよく活用しています。拡張機能を利用すれば、最近の出来事についても知ることが出来るためとても重宝してます!!

そして今回は、タイトルにもある通りChat GPTのAIとGoogle Chatを連携させてChat Botを作ってみました。