DXが“理想通りに進まない”理由

補助金を使ってITツールを導入したのに、「思ったほど業務が楽にならない」「結局使われなくなってしまった」——そんな声をよく耳にします。

IoT、AI、ブロックチェーン、XR、XTECH等々のテクノロジーは急速に進化し、私たちの生活を便利にしてくれていますが、中小企業の現場ではその恩恵を十分に享受できていないのが実情です。

本記事はエコモットで開発・営業を経験した私個人の考え・見解に基づきまとめたものです。

なぜ、多くの企業で“理想のDX”が実現しないのでしょうか。

今回はその理想と現実のギャップがどうして生まれるのか、中小企業白書2025年版のデータをもとに段階ごとの課題と解決のヒントを整理します。

中小企業のデジタル化はどこまで進んでいるのか

デジタル化の進行段階 ― 白書データから見る実態

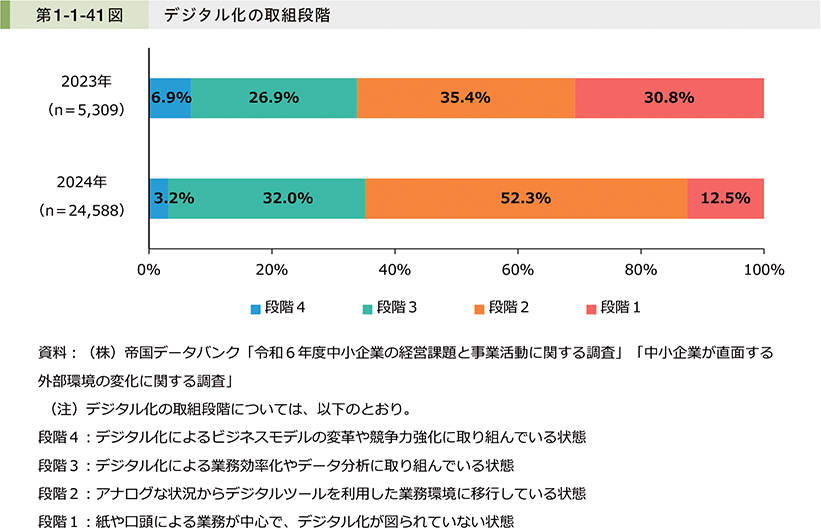

中小企業庁の中小企業白書2025年版によると、2024年は2023年に比べて“紙や口頭による業務が中心でデジタル化が図られていない状態(段階1)”が30.8%から12.5%と大きく減少し、“アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態(段階2)”が35.4%から52.3%と大きく伸長しています。“デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態(段階3)”も26.9%から32.0%と増加傾向にあります。

(出典:中小企業庁『中小企業白書 2025年版』第5節「デジタル化・DX」[↗])

未デジタル化状態からデジタイゼーション(段階2)・デジタライゼーション(段階3)への移行が進展し、DXの入口に立つ企業が増えてきており、デジタル化の裾野の広がりが読み取れます。しかし“デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態(段階4)”≒DX化している企業がわずかに3.2%に留まっていることを鑑みると、多くの企業がDXの入口には到達しているものの、そこから先の「業務変革・事業変革」までは進めていないと言えるでしょう。

この「段階2から段階3への壁」「段階3から段階4への壁」が、日本の中小企業におけるボトルネックになっているのだと考えられます。

デジタル化の取組内容

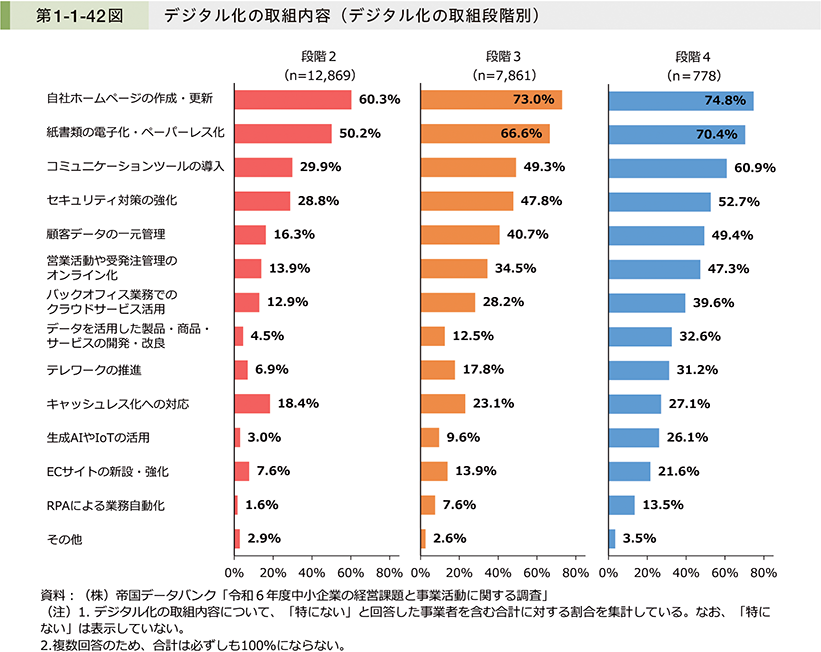

段階2~4の企業がデジタル化として取り組んでいる内容が下図です。

(出典:中小企業庁『中小企業白書 2025年版』第5節「デジタル化・DX」[↗])

段階2と段階3を見比べると“顧客データの一元管理”と“営業活動や受発注管理のオンライン化”の拡大が顕著です。

段階2の状態ではIT導入が業務個別の点的な導入に留まっていたが、段階3に進むと顧客データや内部データを活用する基盤の整備が進み、業務プロセス全体がデジタル化するという点的な導入から線的・面的なデジタル化へと進化しているように読み取れます。

段階4では急速に業務効率化やデータ活用の深化、AI・IoTといった次世代技術の業務活用も進み、フロントオフィス・バックオフィスの業務がデジタル基盤を中心に統合運用され、データドリブンな価値創造段階へ進んでいくことが考えられます。

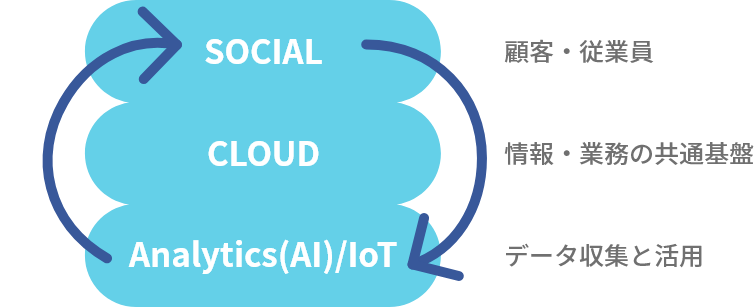

これはSMACIT(Social、Mobile、Analytics(AI)、Cloud、IoT。DXを支える主要なテクノロジー)を個別技術としてではなく連携構造として捉え基盤化し、データの収集と活用のサイクルを継続的に回していることにほかなりません。

データが“人とプロセス”をつなぎ、人が“新しい価値(プロダクトやUX)”を生み出すエコシステムの形成が可能となるのです。

なぜ段階4(真のDX)に進めないのか

(出典:中小企業庁『中小企業白書 2025年版』第5節「デジタル化・DX」[↗])

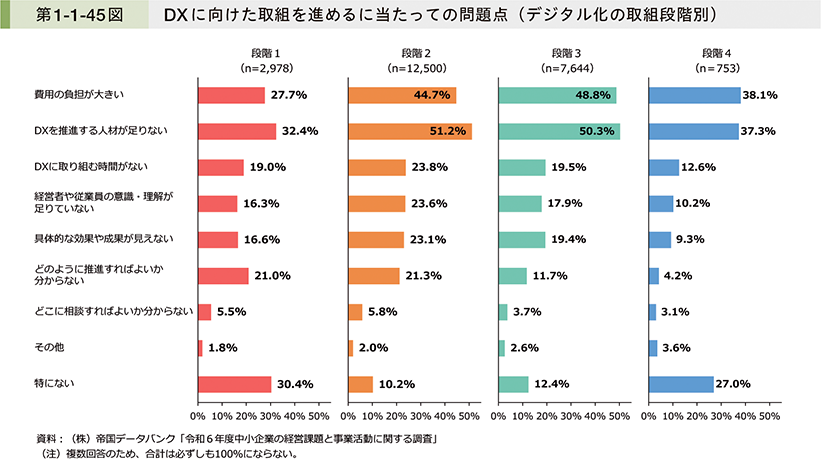

段階1 ― 「できない・分からない・人がいない」の三重苦

段階1の企業では、DXに取り組む以前に「何から始めればいいか分からない」という課題が大きく立ちはだかります。“費用が高い”“人材がいない”“ノウハウがない”という三重苦の中で、ツール導入自体が遠い存在になってしまうのです。

自力だけで取り組むのではなく、

- 商工会議所やITコーディネーターなどの外部リソースを活用

- 補助金や助成金を活用した初期導入コストの抑制

- 成功体験を積み上げる“スモールDX”からの着手

といったように様々なリソースを活用し、少しずつ着実にIT化を進めていくことが重要なのだと考えています。

段階2 ― 「導入したが活用されない」ツールの壁

クラウドツールを導入しても、担当者が兼務で十分に活用できず“入れただけ”で終わるケースが多く見られます。また、「現場は今のやり方で十分」と感じるなど、経営層と現場の温度差が大きな課題です。

また“DXに取り組む時間が無い”(23.8%)という回答が示す通り、日常業務の中でDX推進に割けるリソースが十分ではないという現実もあります。

多くの中小企業ではITやDXの担当者が専任ではなく兼務だと思われます。そのためDX推進が空き時間で行う活動にとどまってしまい、十分に検討・分析ができないという状況に陥ってしまいます。

この段階においては「DXを誰が担うのか」を明確にし、と「なぜそれを行うのか」共有し、目的を浸透させることが不可欠です

単なるツール導入ではなく、業務改善・教育・評価の仕組みまで含め、全社的に取り組んでいくことが重要です。

おわりに ― DXのゴールは“導入”ではなく“変革”

DXの目的は、ツールを導入することではなく、ビジネスに変革を生み出すことにあります。

未デジタル化の状態から一気にDXを実現するのは難しいため、段階ごとにゴールを設定し、「Why(なぜ)」「How(どう進めるか)」「Who(誰が担うか)」を明確にすることが重要です。

エコモットでは、IoT・AIを活用したDXを“小さく始めて、確実に広げる”ご支援を行っています。

温度管理をIoTで自動化することで省人・省力化など様々な実績があります。

IoTデータ収集プラットフォームFASTIOサイトにも多数の実績が掲載されておりますので是非ご覧ください。

「何から始めればいいか分からない」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。