こんにちは!AX研究室のロベルト・フバチです。

こんにちは!AX研究室のロベルト・フバチです。

今回は、機械学習(Machine Learning)を活用した実験計画のテーマについて少し紹介したいと思います。

科学や技術の発展により、私たちは興味のある現象やプロセスをより深く理解するために、ますます多くの実験を行う必要があります。実験の結果には、その実験条件を決めるさまざまな要因(因子)が影響します。たとえば、化学反応の進行には次のようなパラメータが関係します:圧力, 温度, 触媒の種類, 物質の濃度, 撹拌速度, 溶媒の種類, 固体物質の粒度. つまり、化学反応を調べる場合でも、結果に影響を与える要因は7つもあります。それぞれの要因について「低い」「高い」の2つの条件だけを試すとしても、組み合わせは 2⁷ = 128 通り、つまり128回の実験が必要になります。このような実験計画は、時間もコストも非常にかかります。

そこで、研究者たちはより少ない実験回数で信頼できる知見を得るための方法を開発しました。その代表例が「品質工学(田口方法)」です。この方法を使うと、7つの因子それぞれに2つの水準(例:低温/高温)がある場合でも、128回ではなくわずか8回の実験で十分な情報を得ることができます。このように、うまく設計された実験計画は、時間と材料を節約し、発見を加速させることができます。

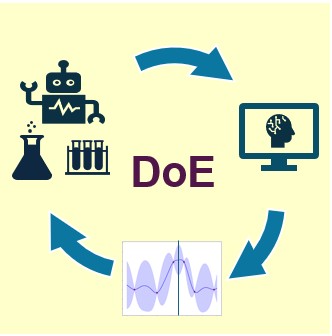

品質工学は統計に基づいた伝統的な実験計画法ですが、近年では機械学習を用いた新しいアプローチも広く使われています。その一つが「アクティブラーニング(Active Learning)」です。これは、コンピュータが自ら「どの実験を追加で行えば効率よく学習できるか」を判断してくれる手法です。そして、このアクティブラーニングの一種として「ベイズ最適化(Bayesian Optimization)」があります。ベイズ最適化では、コンピュータが過去の実験結果から学び、次に試すべき最も有望な条件を自動的に提案してくれます。

続きを読む