お疲れ様です。SJC共同開発推進室の境田です。

プロジェクトの進捗管理、どのように行っていますか?

「今週は5工数分の遅れです」—— この報告は重要ですが、「先週と比べて、遅れは拡大しているのか? 縮小しているのか?」という傾向までは分かりません。

以前、私はPM研修で「EVM(アーンスト・バリュー・マネジメント)」という強力な進捗管理手法を学びました。

「よし、WBSにEVMを反映させよう!」と思い立って調べてみたものの、実際のWBSに組み込むための詳細なテンプレートや関数設定まで踏み込んだ記事は、意外と見つかりません。

そこで本記事では、PM研修の学びを実践に移すべく、自力で構築したEVM管理シートの作成手順を公開します。

WBS(Excel/スプレッドシート)に関数を導入し、特定の「時点」での進捗(SPIやSV)を数値化する方法から、その数値を時系列グラフで可視化し、

プロジェクトの健康状態を「点」ではなく「線」で把握する方法までをご紹介します。

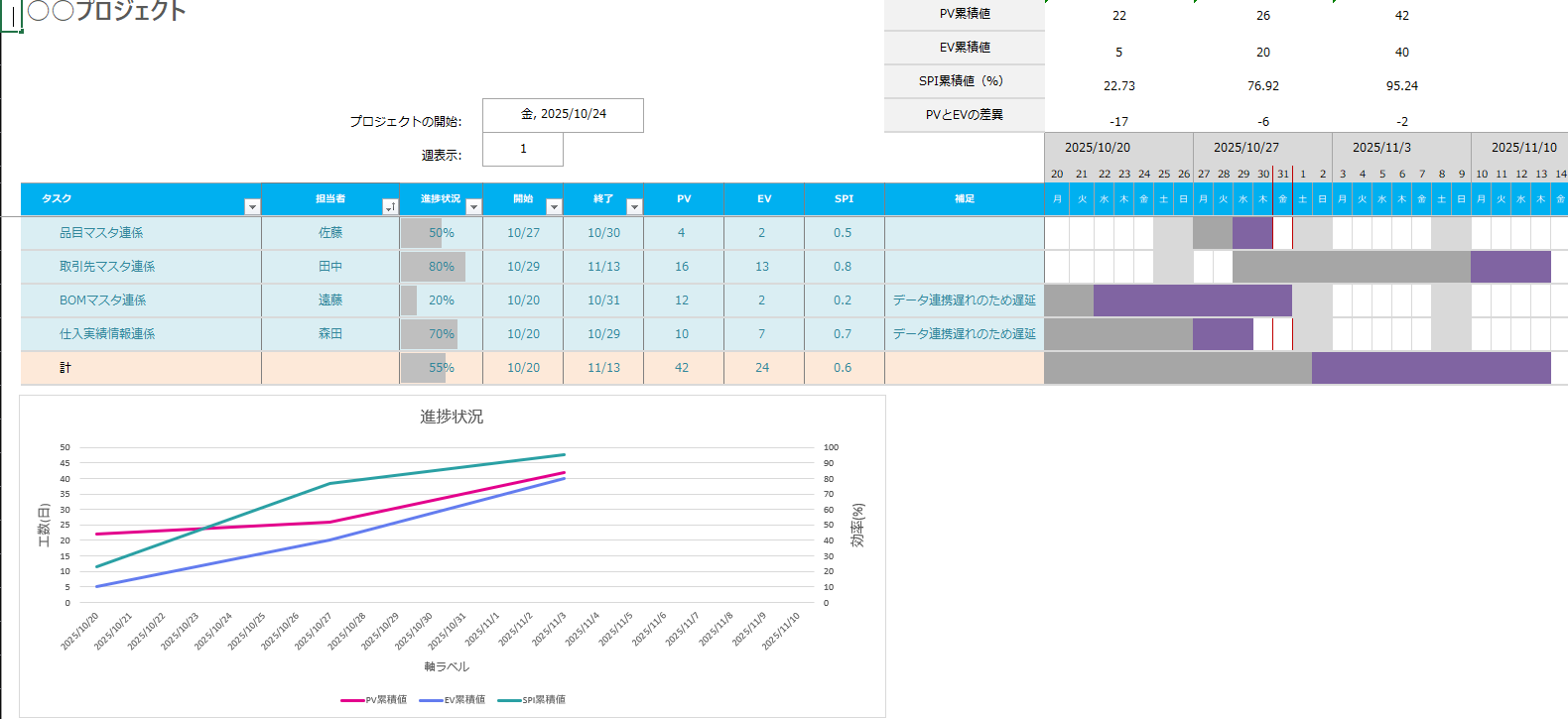

出来上がったWBSは以下の通りです。

1. なぜEVMが必要か?

EVMは、プロジェクトの進捗を「工数(またはコスト)」という共通のモノサシで定量的に評価する手法です。

- PV (Planned Value): 基準日までに完了する「予定」だった作業(工数)

- EV (Earned Value): 基準日までに「実際」に完了した作業(工数)

この2つを比較することで、スケジュールの状態を客観的な数値(SPI, SV)で把握します。

SPI (スケジュール効率指数) = EV / PV

(1.0未満なら遅延)SV (スケジュール差異) = EV – PV

(マイナスなら遅延)

2. ステップ1:Excel/スプレッドシートに関数を導入する

まずはEVMの各指標を計算する仕組みをWBSに組み込みます。

WBSの構成は以下のようになっています。

E列: 計画開始日F列: 計画終了日G列: 計画工数I列: 進捗率(%) ← ※毎週手入力H列: 出来高(EV) (=G*I)

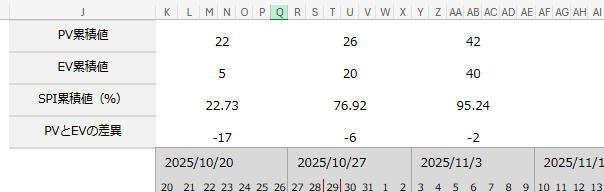

基準日と計算結果

A. EV累積値(出来高)

この値は以下の計算式の値を毎週手入力します。(進捗率が上書きされるため)

* K2セル(EV累積値):

|

1 2 |

=SUM(H7:H100) |

(※ H7:H100 は実際のタスク行範囲)

B. PV累積値(予定工数)

K1セル(PV累積値):

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

=SUMPRODUCT((E8:E11<=K5)*(G8:G11)*IFERROR(NETWORKDAYS(E8:E11,IF(K5<f8:f11,k5,f8:f11)) networkdays(e8:e11,f8:f11),if(e8:e11<="K5,1,0)))<br"> ``` ```</f8:f11,k5,f8:f11))> **C. SPI(スケジュール効率)と SV(スケジュール差異)** * `K3`セル(累積SPI%): ```excel =IFERROR(K2/K1, 0)*100 |

(※セルの表示形式を「パーセンテージ(%)」に)

* K4セル(PVとEVの差異(工数)):

|

1 2 |

=K2-K1 |

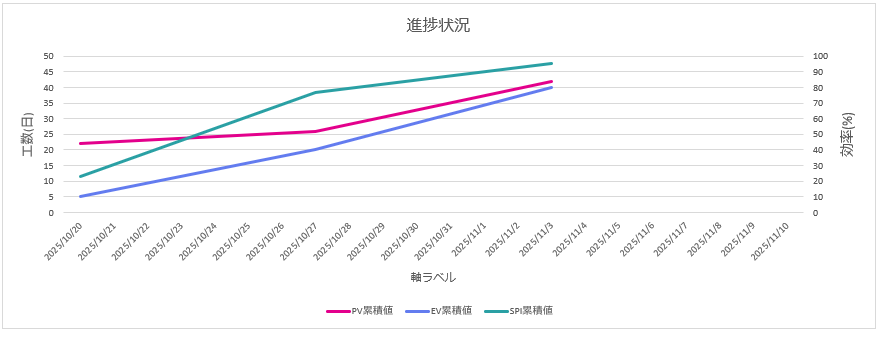

3. ステップ2:時系列グラフで「傾向」を見える化する

ステップ1で「今週のSPIは95%(-1.5工数)」といった「点」の状況が分かりました。

次に、これを「線」にするため、毎週の計算結果を別のシートに記録していきます。

A. グラフの作成

以下のようにデータを選択し、Excelやスプレッドシートの「グラフの挿入」機能を使います。

横軸

|

1 2 |

=プロジェクトのスケジュール!K5:AL5 |

フィールド1(PV累積値)

|

1 2 |

=プロジェクトのスケジュール!K1:AL1 |

フィールド2(EV累積値)

|

1 2 |

=プロジェクトのスケジュール!K2:AL2 |

フィールド3(SPI累積値)

|

1 2 |

=プロジェクトのスケジュール!K3:AL3 |

ポイントは「複合グラフ」を使うことです。

PVとEVは「工数」ですが、SPIは「%」であり、数値のスケール(縦軸の範囲)が全く異なるためです。

- グラフの種類: 複合グラフ

- 系列 1 (累積PV): 折れ線グラフ(主軸)

- 系列 2 (累積EV): 折れ線グラフ(主軸)

- 系列 3 (SPI %): 折れ線グラフ (第2軸)

C. グラフから何を読み取るか?

このグラフが完成すると、プロジェクトの状態が一目瞭然になります。

- PVとEVの線の「差」:

- EV(実績)がPV(計画)の線を下回った瞬間、プロジェクトが遅延し始めたことが分かります。

- 2本の線のギャップ(SV)が広がっている場合、遅れが拡大傾向にある(=危険な状態)と判断できます。

- SPI(%)の線の「動き」:

- SPIが100%ライン(基準線)を下回ると、スケジュール効率が悪いことを示します。

100%ラインを回復しようと上昇傾向にあれば「リカバリー中」、下降傾向にあれば「悪化中」と判断できます。

4. まとめ:数値(点)とグラフ(線)で進捗を完全コントロール

PM研修をきっかけにEVMを導入し、最初は関数で「今」の状況を数値(点)で把握することから始めました。

さらに、その数値を毎週蓄積して「グラフ(線)」にすることで、「今」の状況が「良い傾向」なのか「悪い傾向」なのかを客観的に判断できるようになりました。

「遅れている」という事実(点)だけでなく、「遅れが拡大している」(線)という傾向まで掴めれば、PMとして「そろそろ本気で対策を打たねば」という早期の意思決定が可能になります。

最後まで閲覧ありがとうございます。

また、エコモットでは、ともに未来の常識を創る仲間を募集しています。

弊社に少しでも興味がある方はぜひ下記の採用ページをご覧ください!