2025年7月、経済産業省とNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)」において、基盤モデル開発のための計算資源提供支援を行うテーマを24件採択したと発表しました。

このように国家レベルで生成AI技術の支援・投資を推し進めており、AI開発の裾野は急速に広がっています。

しかし一方で、中小企業の現場からは依然として「AIで何ができるのかがわからない」「導入しても成果につながらない」「どう使えばいいかわからない」といった声が多く聞かれます。

国全体でAI推進の機運が高まっている中、現場では活用が進まないのは何故なのでしょうか。

今回は公的支援と現場のギャップを踏まえながら、中小企業が生成AIを有効活用するためのポイントを整理します。

公的支援は拡大、それでも進まない理由

経済産業省は近年、AI導入・活用を支援する各種施策を打ち出しています。

例を挙げると、

等、様々な情報を発信しています。

制度的な後押しは整いつつありますが、それでも多くの中小企業が導入で立ち止まっているのが現状です。

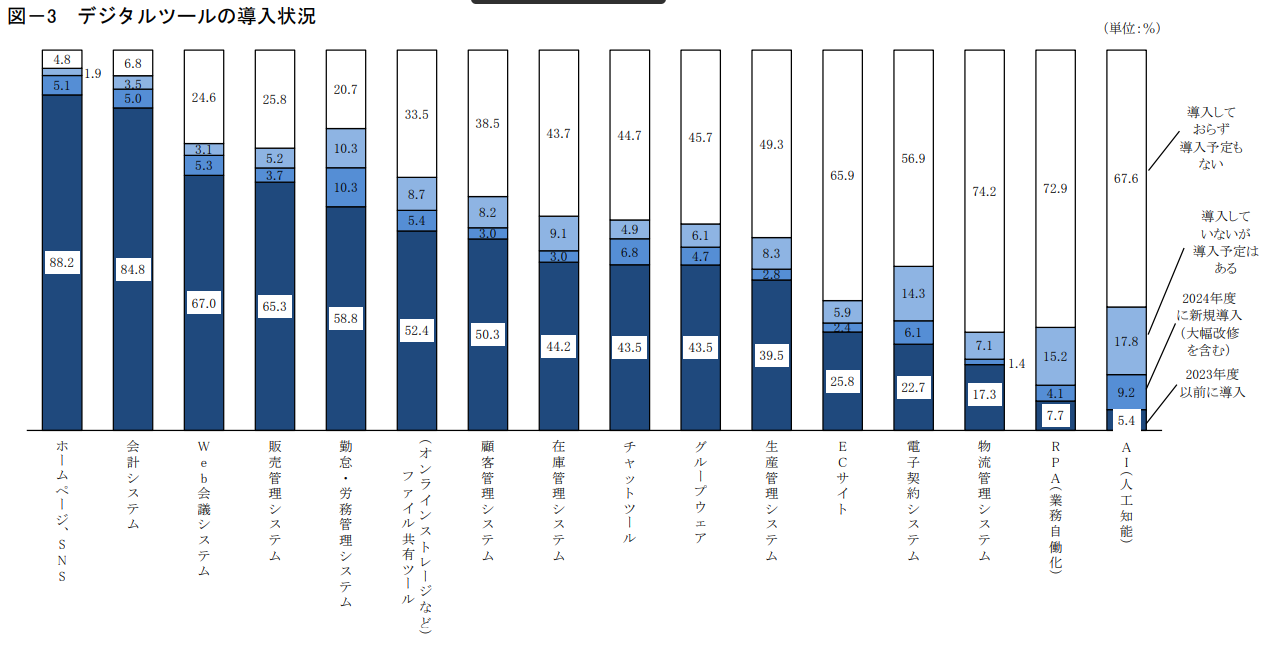

実際、日本政策金融公庫の調査(2024年度)によれば、AI導入予定の中小企業は 17.8%となっており、他のデジタルツールの導入に比べて最も高くなっています。

しかし、AIをすでに導入している企業はわずか5.4%にとどまります。

(出典:日本政策金融公庫 特別調査レポート[↗])

このことから「AIを使いたいがどうしたらよいか分からない」「AIを使う準備は整っているが、活かす仕組みが足りない」という現実が中小企業を取り巻いていると考えられます。

中小企業が生成AI活用でつまずく5つの壁

1.ノウハウ不足

AI活用に知見のある人材が社内におらず、AI・生成AIの技術理解がおいついていない。

「AIで何ができるのか」が曖昧なまま導入を進めるケースも。

2.データ整備不足

何がAI活用に必要なデータがなのかがわからない。

学習に必要なデータがExcelや紙帳票に分散・未整理な状況。

3.社内体制の未整備

現場への情報共有がなされておらず、理解不足のまま進行。

現場が必要としている分析が行われないため、導入後も使われずに放置状態。

4.リスク対応

オプトアウト設定等がなされておらず、社外秘情報や機密情報が学習データとなってしまうインシデント。

ハルシネーション対策も不十分でAIが出力したデータをそのまま利用しトラブルに発展。

5.ROIの不透明さ

PoC等の妥当性判断ができず、投資回収の未投資が不透明に。

経済産業省『中小企業白書2025年版[↗]』でも、「AI・データを活用できる人材の不足」が主要課題として明記されていることから、“使い方の知識”と“社内に根付かせる体制”の両方が不足していると推測されます。

実装と現場をつなぐ「伴走型AI支援」という解決策

補助金などによる導入支援はとても重要ですが、注目したいのがAIを実装し、現場で使えるようにする支援です。

その手法として注目されているのが「伴走型AI支援」です。

1. PoCから始める“小さな成功体験”

まずは小規模な概念実証(PoC)から始め、自社に合ったAI活用を専門家と共に見極めます。

「見積書作成」「レポート要約」「問い合わせ応答」など、リスクが低く成果を測りやすい業務から着手しAI化した結果を体験することがポイントです。

この体験から「AIを利用したらこういうことができる」が理解できるようになるため、より現場のニーズにあった仕組みの導入が可能となります。

2. 実装・運用まで一貫支援

AIモデル構築だけでなく、データ整備・API連携・社内教育・改善サイクル設計まで一気通貫でサポート。

点での導入から、実運用までを考慮した線的な導入支援を行い、“運用の壁”を解消し、AIを使いこなせる状態にします。

3. 安心して使えるガバナンス設計

出力誤り・著作権・情報漏洩などのリスクを管理。

規模や用途に合わせた設定を行うことで安心してAIを利用できる環境を整えます。

エコモットが取り組む「AI開発支援サービス」

エコモットでは、こうした“伴走型支援”の考え方をもとに、AIコンサルティングから開発、必要なデータの収集や遠隔制御の実装を含めたIoTの実装までワンストップで提供する「AI開発支援サービス」を提供しています。

1. 課題の抽出・整理と目標設定を丁寧にサポート

AI導入を成功させるためには、まず企業が抱える課題を正確に把握し、それに基づいた目標を設定することが重要です。

エコモットでは、AIスペシャリストが企業の課題を抽出し、最適なAI導入プランを提案します。

「どのようなデータを活用すればいいのか」「どのプロセスを自動化すべきか」といった疑問にも丁寧にお答えしますので、初めてAIを導入する企業でも安心です。

2. 気軽にスタートできるコンサルティング契約

AI導入には多くのリソースが必要だと思われがちですが、エコモットのサービスでは、まずコンサルティングフェーズから気軽にスタートできます。

データの確認や実施可否の見極めを行い、PoC(概念実証)や本開発への移行を慎重に検討することが可能です。

また、ものづくり補助金やGX関連補助金を活用した提案も行っており、コスト面での負担軽減もサポートします。

3. フェーズごとの柔軟な契約が可能

「AIコンサルティングだけを依頼したい」「PoCだけを試してみたい」といったニーズにも柔軟に対応します。

さらに、無料相談やAI技術事例集の提供も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。単なる「AIを作る」ではなく、「AIを現場で使えるようにする」ことに重きを置いた支援です。 導入に不安を感じる企業でも、段階的に効果を実感できるよう設計・ご提案が可能です。

まとめ ― AIを「導入」から「定着」へ

繰り返しになりますが、国はAI開発支援・補助金・ガイドラインといった環境整備を進めています。

しかし、制度だけでは企業の業務変革は起こりません。

本当に必要なのは、AIを“使える状態”へ導くことだと考えています。

生成AIは中小企業にとって、業務効率化・品質向上・人材不足解消を実現する強力なツールです。

その利活用を進めるために、まずは一歩を踏み出すところから始めてみませんか。

是非、ご相談ください!