こんにちは!クラウドソリューション開発部の西谷です。GitHub CopilotでAI駆動開発フレームワークである「BMAD METHOD」を触ってみたので、その情報をシェアします!

はじめに

エンジニアの皆さんは生成AIを利用していますか?

私はコーディング、技術調査、バグ調査、レビューなど、さまざまなタスクを生成AIに依頼しており、生成AIのない過去の時代には絶対に戻れないほど活用しています。

そんな私が最近発見して衝撃を受けた「BMAD METHOD」について、実際に触ってみた体験をもとに本記事で紹介したいと思います。AI駆動開発に興味のあるエンジニア必見です。

BMAD METHODとは

まず「BMAD METHOD」について簡単に説明します。

一言で表現すると、「複数のAIエージェントが主体となって、設計からドキュメント作成、実装、試験までを一貫して行うフレームワーク」です。

この「複数のAIエージェント」というのがポイントで、なんとAIがビジネスアナリスト、プロジェクトマネージャー、開発者の役割を担い、それぞれのタスクを実行してくれます。

また、本記事ではGitHub Copilotを使いますが、Claude CodeやGeminiなど、複数のサービスから選択できます。 詳細については、実際にBMAD METHODのリポジトリにあるREADME.mdを確認していただくのが一番分かりやすいと思います。

リポジトリURLを以下に記載しておきます。 GitHub – bmad-code-org/BMAD-METHOD: Breakthrough Method for Agile Ai Driven Development

セットアップ

説明だけではピンとこないと思うので、実際に触ってみましょう。まずは準備からです。 私の環境は以下の通りです:

- Node.js 22

- GitHub Copilot Businessプラン

まずは適当なディレクトリで以下のコマンドを実行します:

|

1 |

npx bmad-method install |

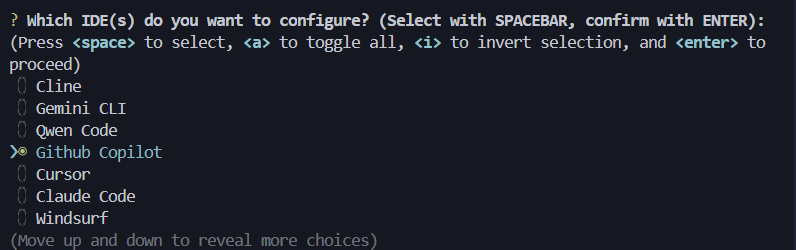

対話形式でセットアップが進んでいきます。 途中でどのAIを使用するか聞かれるので、私は弊社で契約している「GitHub Copilot」を選択しました。

セットアップが完了するとGitHub Copilotの場合は、

|

1 2 3 4 |

. ├── .bmad-core ├── .github └── .vscode |

のフォルダが作成されていることが確認できます。

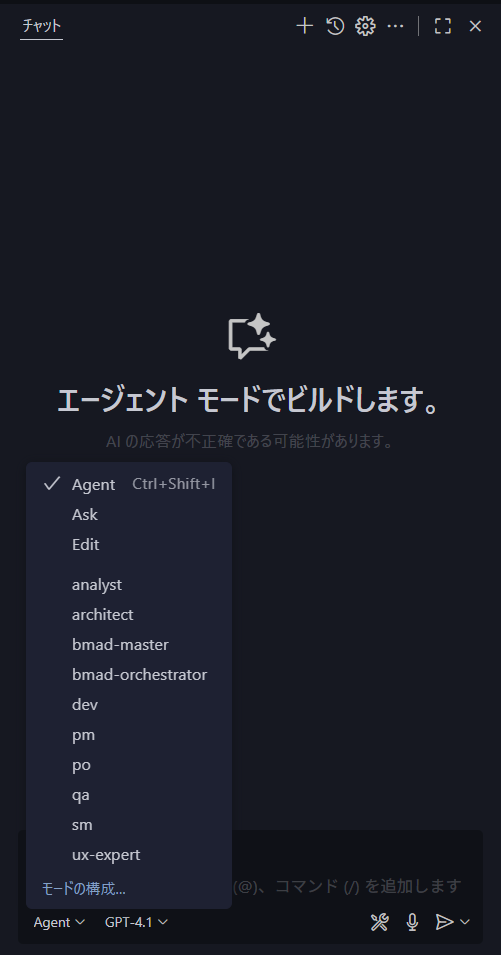

そして、GitHub Copilotの「Agent」プルダウンを展開すると、

何やらいろいろ追加されています。これが「複数のAIエージェント」です。

ここでそれぞれのタスクに適したエージェントを選択して、タスクを実行してもらいます。

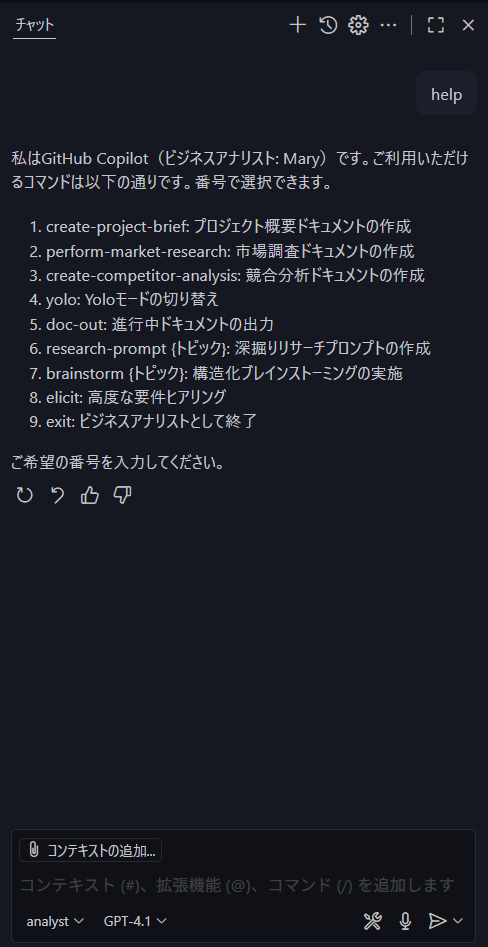

試しに「analyst」を選択して、「help」(そのエージェントが実行できるコマンドを確認するプロンプト)とチャットしてみます。

色々コマンドを教えてくれましたね。これでセットアップは完了です。

実践

今回の開発テーマは「エンジニア向けのTODOリスト」としてみようと思います。

|

1 |

Analyst → PM → Architect → UX Expert → Scrum Master → Dev |

の順でエージェントを切り替えてプロジェクト完成を目指します。

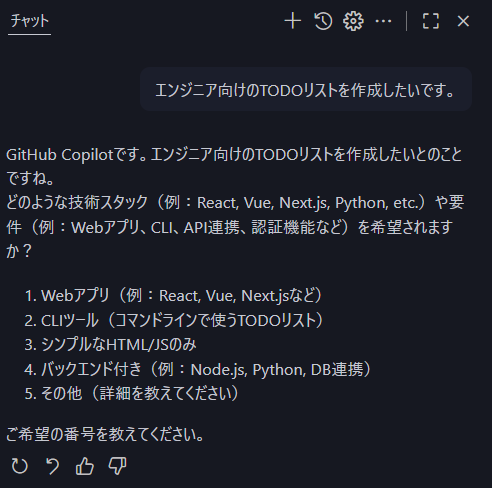

まずは「Analyst」にざっくりやりたいことを伝えましょう。

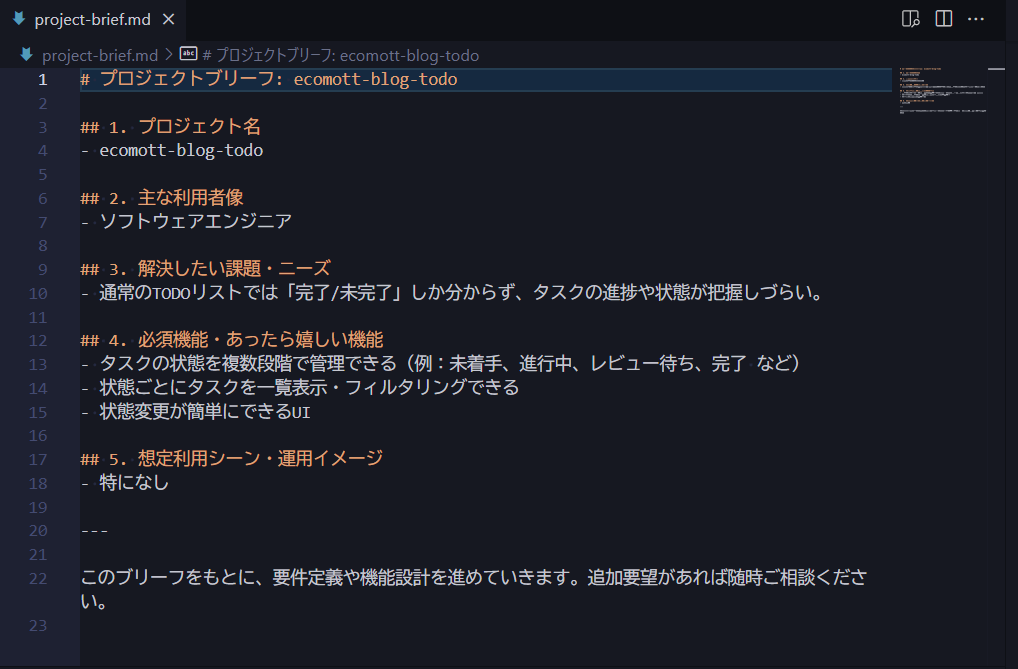

「create-project-brief」プロンプトを実行して、ドキュメントを作成してもらいました。

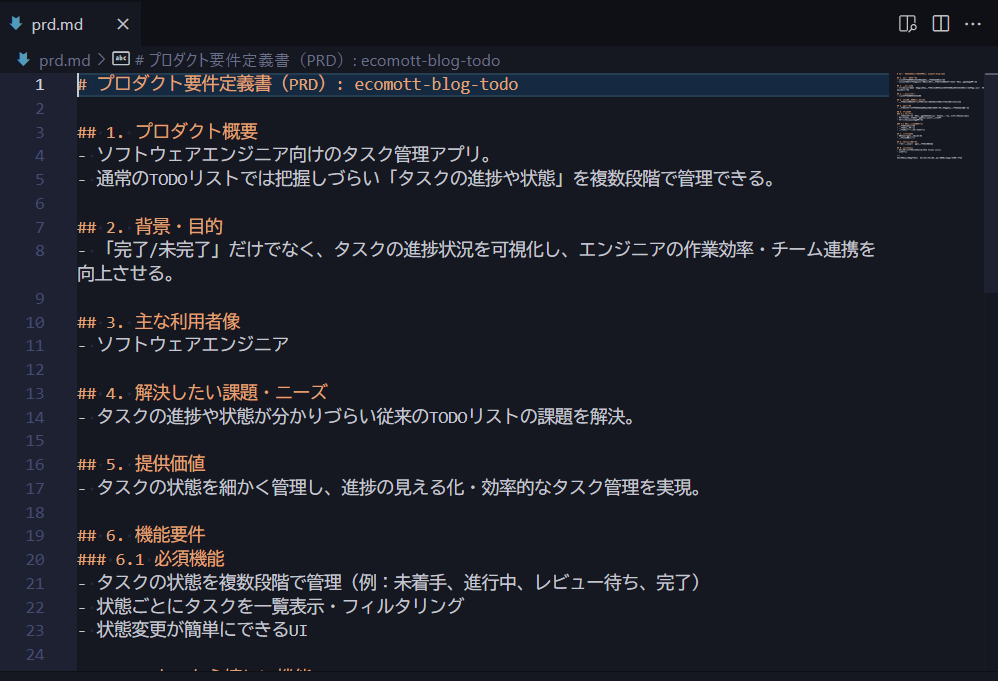

次に「PM」にPRDの作成を依頼しましょう。エージェントを切り替えて「create-prd」を実行します。

こんな感じで「Architect」、「UX Expert」、にもドキュメントの作成依頼をしていきます。

できたドキュメントは、

|

1 2 3 4 5 |

. ├── front-end-spec.md ├── fullstack-architecture.md ├── prd.md └── project-brief.md |

の4ファイルです。

いよいよ開発フェーズに移ります。

「Scrum Master」にユーザーストーリーを作成してもらいましょう。

私はここで「draft」を実行しました。特に追加要求などがないことを伝えたところ、追加のドキュメント作成は不要で開発を進められるとの回答だったので、新たなドキュメント作成なしに開発フェーズへ移行しました。

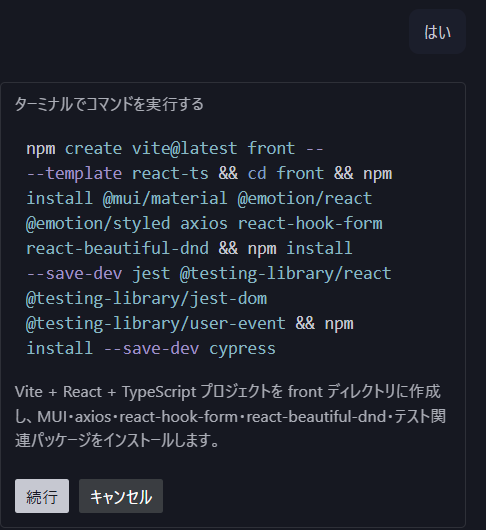

ここからは「Dev」にタスクを進めてもらいましょう。

ここからは自分も手を動かす必要があります。GitHub Copilotは自動でコマンドを実行できないため、チャット画面に表示されるコマンドを確認したうえで、「続行」ボタンを押してコマンドを実行します。

終始こんな感じで作業を依頼していきます。

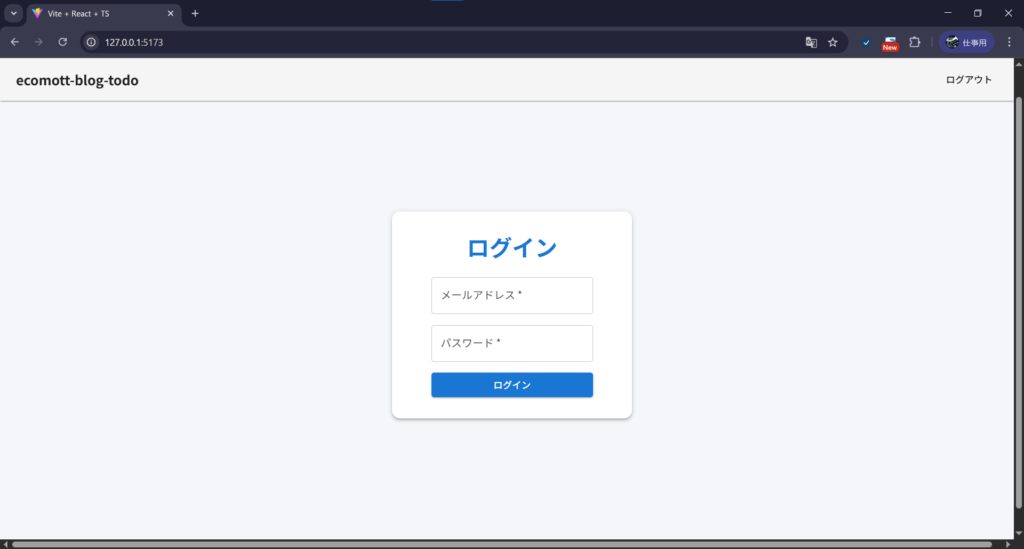

このブログ記事作成に当たってはフロントエンドまでの開発を依頼しました。

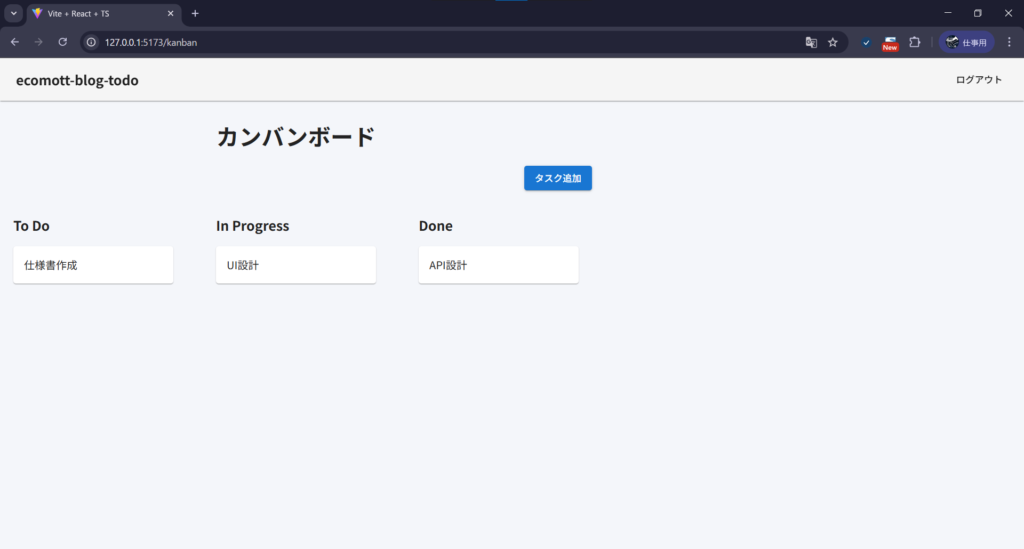

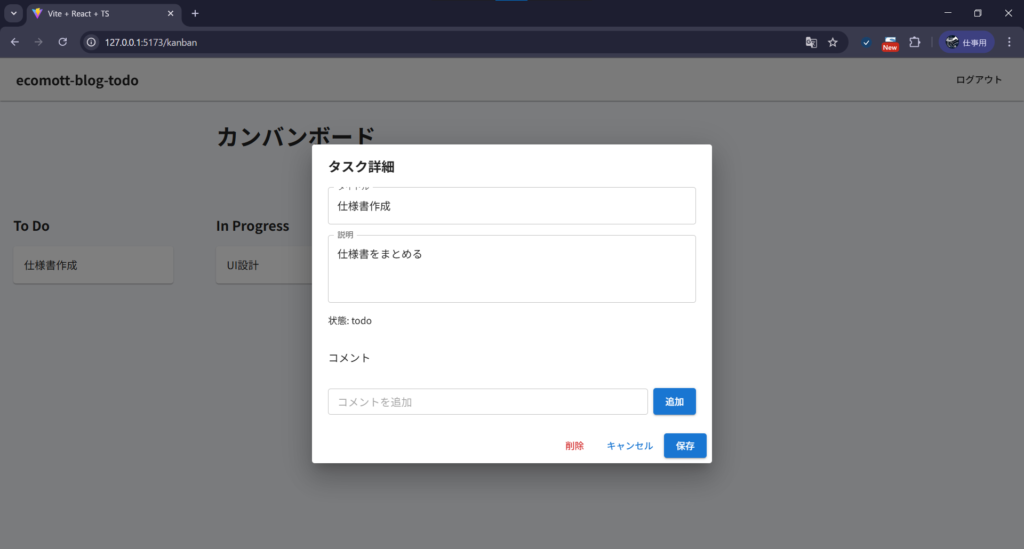

最終的に作成できた画面のキャプチャを添付します。

私の要求の中に、タスクの状態も確認したい旨を伝えたので、その要求を汲んでカンバンボードをベースとしたUIを作成してくれました!

この実装は全てGitHub Copilotが作成してくれました。

注意点

実際に触ってみて、いくつか気になる点がありました。

例えば、設計段階で「npx create-react-app xxxx」を使用することがドキュメントに明記されていましたが、Reactで開発を行う場合、現在はViteを使うことが推奨されています。

また、コマンド実行にも少し手間がかかります。例えば「cd frontend && <他のコマンド>」を実行した後、すでにディレクトリを移動しているにも関わらず、次のチャットでは再び「cd frontend」を実行しようとすることがあります。これを都度修正する必要があるため、少し面倒に感じました。

さらに、ライブラリの選定についても、特に指示をしなければ自動で選択してくれますが、普段使い慣れないライブラリを採用されるとレビューが困難になります。また、既存のライブラリを活用すれば簡単に実装できる機能を、わざわざ自前で実装してしまうケースもありました。

中でも一番大変だと感じたのはUIの調整です。これは的確に文章で指示するのが難しく、調整に時間がかかりました。ただし、それを見越してかFigma AIへのプロンプトを生成してくれる機能があるため、これと併用することで課題が解消されるかもしれません。

現時点では完全に任せきりにするのではなく、開発者がしっかりと確認・調整しながら使う必要があると感じましたが、これらは今後のアップデートで改善されていく可能性が高く、AI駆動開発の未来を感じさせるツールであることは間違いありません。

感想

AIが仕様書を作成したり、アーキテクチャを決めたり、実装したりといった作業がほぼ自動で行われ、衝撃を受けました。

「普段利用しているチャット型生成AIにプロンプトを投げれば実現できるのでは?」と思った方もいらっしゃると思いますが、BMAD METHODの優れている点は、通常のチャット型生成AIよりもざっくりとしたプロンプトでタスクを実行してくれることと、アジャイル開発のプロセスが体系的に組み込まれていることだと私は感じました。

従来のAIは開発をサポートする役割が中心でしたが、最近ではKiroをはじめとした、開発フロー全体を根底からサポートするサービスが登場しています。

このBMAD METHODもまさにそうした類のツールであり、今後このような機能がどんどん登場することを考えると、とてもワクワクしますね!

もしこの記事を見て興味が湧いたら、是非使ってみてください!

最後に

エコモットでは一緒にモノづくりをしていく仲間を募集中です。弊社に少しでも興味がある方、生成AIを使った開発に興味がある方はぜひ下記の採用ページをご覧ください!