AI

AWS AIサービスでAI学習をもっと身近に!初心者でも始めやすい活用事例

こんにちは!

SJC共同開発推進室の鈴木です。

最近、AIという言葉を耳にしない日はないくらい、あらゆる場面での活用が加速しています。「専門知識がないと無理なのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。ご安心ください。AWSには、専門知識がなくてもすぐに生成AIを利用できる、便利なサービスがたくさんあります。今回は、AWSのAIサービスをご紹介します。

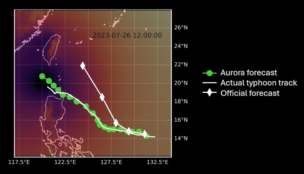

気象予報AIの動向とAIより大切なこと

Microsoftの新星「Aurora」は気象予測のゲームチェンジャーか?

LLMの思想から読み解く、その戦略と未来

AX研究室の庄内です。AX研究室ではLLM・AIエージェントなどを含むAI・DX案件だけではなく、これまでデータアナリティクス部で取り組んでいた需要予測・異常予兆検知などを含む様々なAI開発も引き続き取り組んでいます。マイナーな分野ですが、地球環境分野へAIを適用するプロジェクトに結構携わっているので、これらの分野においても日々様々な技術動向を調査しています。

先日、「周回遅れのAI気象予測」という記事が日本経済新聞(2025年6月22日)に掲載され、欧米や中国に比べて日本のAI気象予測開発が遅れている現状に警鐘を鳴らしつつ、その利点を見極めた上での積極的な開発を促すよう指摘されました。政府の会議でもAI活用の方針が示されるなど、この分野が日本でも重要な社会的・技術的課題として認識され始めたことがうかがえます。

続きを読む

【新常識】GitHub CopilotのAIコードレビューを使いこなす

こんにちは!クラウドソリューション開発部の西谷です。GitHub Copilotのコードレビューを使ってみました。使うための設定や、感想をシェアします! 続きを読む

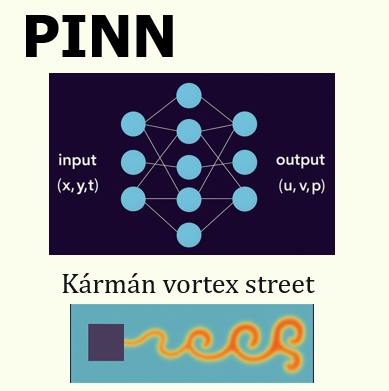

PINN型ニューラルネットワークを用いたカルマン渦を伴う流れのシミュレーション

こんにちはAX研究室のロベルト・フバチです。この投稿では、PINN(Physics-Informed Neural Networks、物理情報ニューラルネットワーク)を用いて、障害物の周囲を流れる流体のシミュレーション方法を紹介します。

こんにちはAX研究室のロベルト・フバチです。この投稿では、PINN(Physics-Informed Neural Networks、物理情報ニューラルネットワーク)を用いて、障害物の周囲を流れる流体のシミュレーション方法を紹介します。

PINNの概要については、以前の投稿の一つで紹介しました。一般的に、これらのネットワークは、自然界や産業界で発生する現象を記述する偏微分方程式を解くために使用されます。

そのような現象の一つが流体の流れであり、これは液体や気体の運動を研究する「流体力学」という分野の対象です。「流体」という用語は液体と気体の両方を指し、固体とは異なり、自由に流れたり形を変えたりする性質があります。

流体が障害物にぶつかると、その背後にカルマン渦と呼ばれる渦が発生することがあります。これらの渦は規則正しく並び、特徴的なパターンを形成します。この現象は、例えば風が旗のポールを通過する際に、旗が規則的に揺れることで観察できます。同様の渦は、島や岩の背後を流れる水、あるいは山地の周囲を流れる空気中の雲にも見られます。

このような流れをシミュレーションするために、PINNはナビエ–ストークス方程式や連続の式などの微分方程式(図2)を利用します。たとえば、管内の層流のような単純な流れでは、これらの方程式に含まれる物理法則だけでPINNが流体の速度分布を効果的に予測できます。

しかし、カルマン渦のような非定常で非線形性の強い複雑な流れでは、従来の数値流体力学(CFD)による完全な再現は計算コストや数値安定性の観点から困難です。一方、限られた測定点での観測データのみでは、流れ場全体の詳細な把握は不可能です。PINNsはこの課題に対し、ナビエ・ストークス方程式などの物理法則を損失関数に組み込むことで、少ない観測データからでも物理的に一貫した流れ場を学習・予測することができます。具体的には、測定された速度や圧力データと物理方程式の制約を同時に満たすよう学習することで、観測点以外の領域についても信頼性の高い流れ場情報を補間・外挿できます。このように、実験データと物理モデリングを統合したアプローチにより、カルマン渦の詳細な時空間構造を効率的に把握することが可能になります。

本稿では、トレーニングデータの量や準備方法が、カルマン渦PINNモデルの精度にどのように影響を与えるかを示します。

続きを読む

PROLICA®による信号機の状態判定機能を解説!

こんにちは。デバイスソフトウエア開発部の斎藤です。

生産性向上エッジAIカメラシステム「PROLICA®」を用いた画像解析システムの開発を担当しています。

PROLICAは、ネットワークカメラとエッジコンピューターを使用してリアルタイムに物体検出を行うことを主な機能としていますが、AIとは独立した機能として、画像内の信号機(赤・青・黄)の状態を輝度差から判定する仕組みも備えています。

本記事では、指定した範囲の「輝度差」を算出して、信号機の状態を判定する機能を紹介します!

PROLICAの詳細や他の機能につきましては、以下の弊社HPや、これまで私が執筆した記事をご覧ください。

生産性向上AIカメラ「PROLICA®」

GeminiをSwiftUI学習のメンターとして使う

こんにちは!デバイスソフトウエア開発部の山内です。

最近、iPad向けのアプリ開発に携わっているのですが、実は少し前までSwift・SwiftUIを全く書いたことがありませんでした。

そうなると大変なのは、学習と実務レベルでのコーディングを両立させること。どうしよう!Appleのチュートリアルやって、参考書買って……

…あ、生成AIという手がありました。

現在エコモットでは、Microsoft CopilotとGeminiを利用することができます。今回はGeminiに焦点を当てて、

- Geminiでできること

- 初学者がGeminiを使う際の注意点

を見ていきながら、Geminiを業務にどう役立てていくべきか考えてみようと思います。

続きを読む

Chrome拡張機能のシステム改修をGeminiで効率化できた話

デバイスソフトウエア開発部の板谷です。

最近Chrome拡張機能の改修業務を担当する機会がありました。

Chrome拡張機能の開発経験はなく、時間がかかりそうだと思っていたところGoogleが開発した生成AI『Gemini』で業務を効率化することができたので本記事で紹介しようと思います。

続きを読む

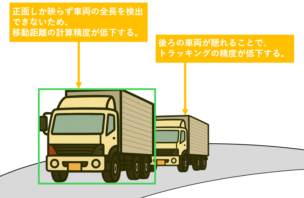

PROLICA®による物体トラッキングのためのカメラ設置方法

こんにちは。デバイスソフトウエア開発部の斎藤です。

現在、生産性向上エッジAIカメラシステム「PROLICA®」を使用した画像解析システムの開発を担当しています。

PROLICAには、人物や車両などを検出する「物体検出機能」に加え、検出した対象物を継続的に追跡する「物体トラッキング機能」も備わっています。

様々なシーンで活躍する物体トラッキングですが、実はトラッキングアルゴリズム自体ではないカメラ由来の弱点もあったりするので、今回はそのあたりを解説していきたいと思います。

PROLICAや物体トラッキングの詳細につきましては、以下の弊社HPや、以前私が執筆したトラッキングについての記事をご覧ください!

https://www.gembaroid.jp/product/prolica.html

旭川高専で数理・データサイエンスの特別講義を実施!

2025年2月5日・7日の2日間、旭川工業高等専門学校の3年生の「数理・データサイエンス」の授業で、私とフバチが実務者講師を務めました!

テーマは 「社会実装から見るデータサイエンス」 ということで、 データサイエンス(ビッグデータ、AIを含む)が社会でどのように活用、実装されているのか、具体的な事例を交えながらお話しました。

続きを読む